Dissolver a Imagem, Capturar o Verbo

por Manu Zilveti | Tue Jun 14 2022 18:51:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Contar uma história não tem início

Não sei dizer ao certo quando comecei a ter vontade de fazer cinema, talvez tenha sido sentada com minha avó na mesa de jantar, enquanto ela contava as histórias de família. Os personagens eram muitos e, para ajudar a situar quem era quem, os objetos da mesa se tornavam nossos parentes e amigos; o saleiro era o senhor que trabalhava na fábrica de tabaco; o morango, sua esposa, que o abandonara; e os guardanapos usados por nós eram os filhos do casal. Esse teatro, que se repetia semanalmente, passou para mim, através da oralidade, o gosto por ouvir e contar histórias.

Não sei dizer ao certo qual foi o primeiro filme que eu fiz. Talvez tenham sido aqueles do tempo da escola, quando eu juntava fotos e vídeos gravados com celular no moviemaker, e unia as imagens com músicas do James Brown por cima. Não sei dizer ao certo também qual foi o primeiro roteiro que escrevi, se foi uma das dezenas de histórias anotadas em meus cadernos, diários e blocos de notas de celular. Ou nas atividades de sala de aula na escola técnica em que eu estudava. Dá para considerar, talvez, o primeiro roteiro que foi filmado e virou, de fato, um filme. Mas, olhando para trás, ele era bem ruim. Essa minha dificuldade de encontrar um momento de início das coisas, talvez justifique esse impasse em traçar quando e como eu me tornei crítica de cinema. Foi após participar de seminários, minicursos e oficinas? Após meu primeiro texto escrito? Após minha primeira publicação?

Cinema como prática

Considero Outro Tempo (Manu Zilveti, 2018), como um marco nesses “primeiros curtas”, porque foi o primeiro que consegui distribuir em meio ao circuitos de festivais. Ele foi exibido em eventos regionais e universitários como: Taquary, Mostra do Filme Marginal, Metrô - Festival de Cinema Universitário e Cine Serra, onde ganhou um prêmio. A equipe tinha originalmente quatro integrantes e, aos poucos, juntamos mais alguns amigos que botavam fé no projeto, totalizando onze pessoas. O filme narra o intervalo de duas faxineiras em meio ao ambiente universitário, que partilham suas angústias relativas à privatização de seu setor e a impossibilidade de se fazer presente na vida de suas respectivas famílias. É um filme curto, com menos de seis minutos de duração, duas personagens e uma única locação. A principal, interpretada por Mônica Almeida, se chama Adélia, em homenagem à Adélia Sampaio. Até aquele momento, eu não havia assistido Amor Maldito (Adélia Sampaio, 1984), nem nenhuma outra obra dela. O tributo estava no campo do simbólico, do “mito” da primeira mulher negra a realizar cinema de ficção no Brasil.

Abraços, Aline (Manu Zilveti, 2019) foi o segundo curta que realizei na Universidade, num esquema de produção parecido com o primeiro: trabalhamos com uma equipe bem reduzida. O filme é feito apenas de fotografias stills em suporte analógico de 35mm. Ele circulou em alguns eventos maiores como o Kinoforum, Mix Brasil, Mostra do Filme Livre, sendo premiado no Transforma - Festival de Cinema da Diversidade e no Assimetria - Festival Universitário de Cinema e Audiovisual. Abraços… narra a história de duas meninas jovens através do olhar de uma delas, anos após o término do relacionamento. A obra tem um aspecto bem pessoal, pois foi elaborada a partir de histórias vividas por mim e por amigos próximos. Depois, dirigi com Mariana do Prado o Agora ou Nunca Mais e fiz a fotografia do Nos Dias Dela, (Juliana Reichow). Os dois acabaram ficando engavetados por conta da pandemia e só agora em 2022 estamos retomando às atividades para realizarmos a pós-produção de ambos.

frames de Outro Tempo

frames de Outro Tempo

frames de Abraços, Aline

frames de Abraços, Aline

Cinema como evento

Em 2018, ano que ingressei na faculdade, passei a fazer parte da realização e curadoria da OHUN: Mostra de Cinema Negro de Pelotas. Cheguei na Mostra à convite do Lucas Honorato, que co-fundou o evento em 2017 com Vinícius Silva, Janu Nunes, Maressa Carvalho, Gabriel Pimenta e mais uma galera preta que estudava Cinema e Design na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O surgimento da Mostra veio muito do desejo de levar para Pelotas filmes de Cinema Negro, que na época não tinham muitos outros meios de chegar até o interior do Rio Grande do Sul. O Encontro de Cinema Zozimo Bulbul, foi uma grande referência e disparador para a OHUN, não só como espaço de distribuição de filmes, mas de promoção da confluência de imagens e ideias produzidas e protagonizadas por pessoas pretas. Isso nos interessava muito. A ideia e nossa atuação foi ganhando várias formas e, com o passar dos anos, tomamos conhecimento, entramos em contato e trocamos com outras mostras e festivais que surgiram quase que ao mesmo tempo que a nossa. Entre elas, estão a EGBÉ- Mostra de Cinema Negro, Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba e Negritude Infinita. Outras iniciativas de promoção e incentivo à cultura negra, como o Instituto Nicho 54, foram se tornando referências e inspiração para o nosso trabalho.

Nas primeiras edições da Mostra, organizavamos o evento de modo aficionado e um pouco no improviso, realizando as projeções em espaços como o Cine Ufpel, a Bibliotheca Pública de Pelotas, Escolas Estaduais e Municipais. Foi assim até a edição de 2019, quando nos sentamos e decidimos que queríamos profissionalizar o evento. Daí veio a pandemia com um enorme balde de água fria em cima de nossas cabeças. Decidimos fazer a 4ª Edição online, mesmo sem grana, mas agora com uma perspectiva mais ampliada do cenário de mostras e festivais de Cinema Negro Brasileiro. Espaços que antes eram quase que totalmente inacessíveis por conta da distancia geográfica, estavam pela primeira vez disponíveis no mundo virtual. Então, nós conhececemos esses eventos melhor, assistimos aos filmes e acompanhamos lives e debates promovidos dentro dessas mostras e festivais.

Em 2020, a edição da Orun realizada virtualmente tomou contornos muito interessantes. Na ocasião, tivemos a oportunidade de pensar uma curadoria considerando uma janela muito maior de pessoas, coisa que não havia acontecido antes. Realizamos três lives de conversa: uma com o professor e crítico cultural Bernardo Oliveira, com o tema “Curadoria e Crítica”; uma com a curadora e pesquisadora Janaína Oliveira e o pesquisador Roberto Borges sobre “Cinema Negro e Academia”; e uma com as pesquisadoras Barbára Cazé e Mara Oliveira a partir do livro que elas organizaram e escreveram chamado “Mulheres Negras na Tela do Cinema”.

Esses encontros renderam conversas com alguns profissionais da área que já acompanhavamos e curtiámos há anos, mas que, até então, não tinhamos tido a oportunidade de levar para a Mostra por questões de grana. Esse mundo online, que foi tão foda de lidar em muitos sentidos, porque isolou as pessoas em seus espaços, teve por outro lado essa face de reunir pessoas que estão espalhadas no Brasil. Um cenário que era mais comum em festivais como a Mostra de Tiradentes, que tem o aporte financeiro de pagar passagens, ou que a galera pilha ir por conta própria.

Em 2021, com a continuidade da pandemia, percebemos que a Mostra teria que ser novamente online. Isso foi bem decepcionante, mas dessa vez estávamos mais preparados e conseguimos realizá-la pela primeira vez com financiamento público. Graças ao Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, conseguimos aprovar nosso projeto, pagar o salário da equipe, construir uma estrutura de site e exibição dos filmes. Uma das novidades dessa edição foi homenagear duas artistas convidadas: Castiel Vitorino Brasileiro e Milena Manfredini. Concretizamos também um desejo antigo de ampliar as possibilidades do “cinema e audiovisual”, incluindo videoclipes de realizadores do Rio Grande do Sul e um pocket show da cantora Bart em nossa programação. Na ocasião, escolhemos incluir no nome da Mostra a palavra OHUN, que significa “voz” em Yorubá. O termo veio do desejo de entender o Cinema Negro, não só como imagem, mas como discurso linguístico, ampliado para além da imagem, explorando também suas vozes.

A Mostra ofereceu para mim esse lugar na curadoria. Foi lá onde pude entrar em contato direto com esse fazer. Quando ingressei, enxergava a prática de selecionar os filmes da Mostra simplesmente como um espaço de troca de ideias. Lembro de pensar que queria escolher os "melhores" filmes e que tínhamos que programar principalmente pensando no público, no que as pessoas gostariam de estar vendo durante as sessões.

Com o tempo, meu pensamento foi se complexificando. Curadoria é um espaço de disputa. Escolher dez entre cento e cinquenta filmes inscritos nos posiciona em diferentes ângulos frente ao que nos locomove ou não dentro dos filmes. Programar eles nos faz observar, não só os desdobramentos que as obras oferecem dentro de si, mas como as diferentes combinações e interações de um filme com o outro conferem novas dobras a eles. Certos parâmetros como “bom” ou “ruim” se dissolveram. Quanto mais nós assistimos, analisamos e debatemos os filmes, menos importam celebrar os aspectos “bem sucedidos” deles. Principalmente, dentro de uma perspectiva da negritude: essas medidas simplesmente não cabem.

Registros da 3ª Edição da Mostra de Cinema Negro de Pelotas (2019) no Cine UFPel

Registros da 3ª Edição da Mostra de Cinema Negro de Pelotas (2019) no Cine UFPel

Cinema como escrita

Comecei a escrever críticas a partir de uma série de cursos e oficinas que fiz praticamente ao mesmo tempo, entre outubro e novembro de 2020. O curso ‘Corpo Crítico’, ministrado por Kênia Freitas, fazia parte da programação do 24º FestCurtasBH. Lá, tive contato com referências super importantes, como o texto Reivindicando os Estudos de Filme e Mídia Preto (Racquel Gates e Michael B. Gillespie), traduzido por Kênia e Heitor Augusto na Abraccine, o vídeo ensaio What Are We Talking About da Ana Pi sobre Grada Kilomba e o A plantação cognitiva, da Jota Mombaça.

No ‘Laboratório de Crítica: Práticas do Olhar’, ministrado por Ingá Maria, Victor Guimarães e Juliano Gomes, me aproximei de discussões como “cinema de redes”, “paranoia e reparação”, além de debates intensos sobre autoria. Foi lá que conheci Lorenna Rocha. No ano seguinte, compomos juntas, com Ana Júlia Silvino, Anália Alencar e Rodrigo Cahui, o Júri Jovem da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

Esses três minicursos se debruçavam na ideia de escrever sobre filmes a partir de um encontro com as obras, “cortar o corpo sem dissecar nem matar ele”. Atravessar o tecido fílmico e se deixar ser atravessada. Através das trocas de ideias proporcionadas por estes cursos, passei a perseguir esse modo de escrita, me deixando contaminar por ela, me implicando. Isso se manifestou em diversas roupagens, não estando necessariamente ligada a ativar uma individualidade visível nos textos, mas encontrar as dobras que os filmes oferecem e implicar minhas ideias a partir delas. Me parece que o mais difícil nessa implicação seja, justamente, botar meu corpo para jogo, me enxergar inserida nesse tecido fílmico.

No começo de 2021, participei do curso AMPLI_AR - Oficina de Crítica Cinematográfica, ministrado por Lorenna Rocha e Bruno Galindo. Nesse espaço, me senti muito parte dessa nova geração de escritores pretos, muito à vontade para expor as contradições que estávamos sentindo dentro do cenário de Cinema Negro brasileiro. Porque no fim das contas é isso, né? Existe muito esse medo da contradição, o pavor de falhar, de nos colocarmos como críticos pretos e “falarmos mal” de filmes de Cinema Negro. Mas como bem disse Juliano Gomes, “a exemplaridade, a idealização, são táticas limitadas e pouco educativas”.

Em 2021, fiz parte da redação da revista Cinética e, em paralelo, de um grupo de estudos com alguns membros da revista, em que realizavamos encontros quinzenais para conversar sobre as obras de realizadores como Paula Gaitán, Castiel Vitorino Brasileiro, Alan Ribeiro, Everlane de Moraes, Lincoln Péricles e tantos outros. Lá era um espaço que estimulava a disputa de ideias e a ampliação de nosso repertório fílmico. Fazer parte desse grupo de pessoas, mas principalmente conversar com Lorenna Rocha e Ana Júlia Silvino, me ajudou a entender a relevância de se posicionar, de não ter medo de botar suas ideias para jogo e na importância de compartilhar essas ideias com outras pessoas.

Em busca da escrita

Em outubro de 2021, meu corpo saturou de vez do virtual. Estagnei, parei com tudo. Eu não conseguia mais estudar, escrever, trabalhar. Eu estava vacinada com a segunda dose e o mundo parecia esboçar um retorno à normalidade. Voltei a ver pessoas, a sair para a rua e a ter menos medo do cotidiano. Estar na frente das telas se tornou meu maior martírio. Escrever começou a ser uma grande dificuldade. Meu corpo estava de volta no mundo. Precisei envenenar minha sensibilidade. Parar de escrever fez parte disso.

Sigo travando uma batalha contra esse bloqueio que se criou em meu corpo em relação à escrita. Às vezes, passam-se meses até sair um parágrafo. Quando me sinto meio pressionada (pelo estresse dos prazos), o texto se materializa em poucos dias. Escrever tem sido difícil, pois tem sido um processo de tirar algo inominável do peito, na tentativa de dar nome a isso. Produzir imagens, por outro lado, parece ser o caminho inverso para mim. Ainda que criar elas partam parcialmente da minha imaginação, realizá-las tem sido um processo de capturar o mundo externo, botar ele em mim e deixar que ele me altere.

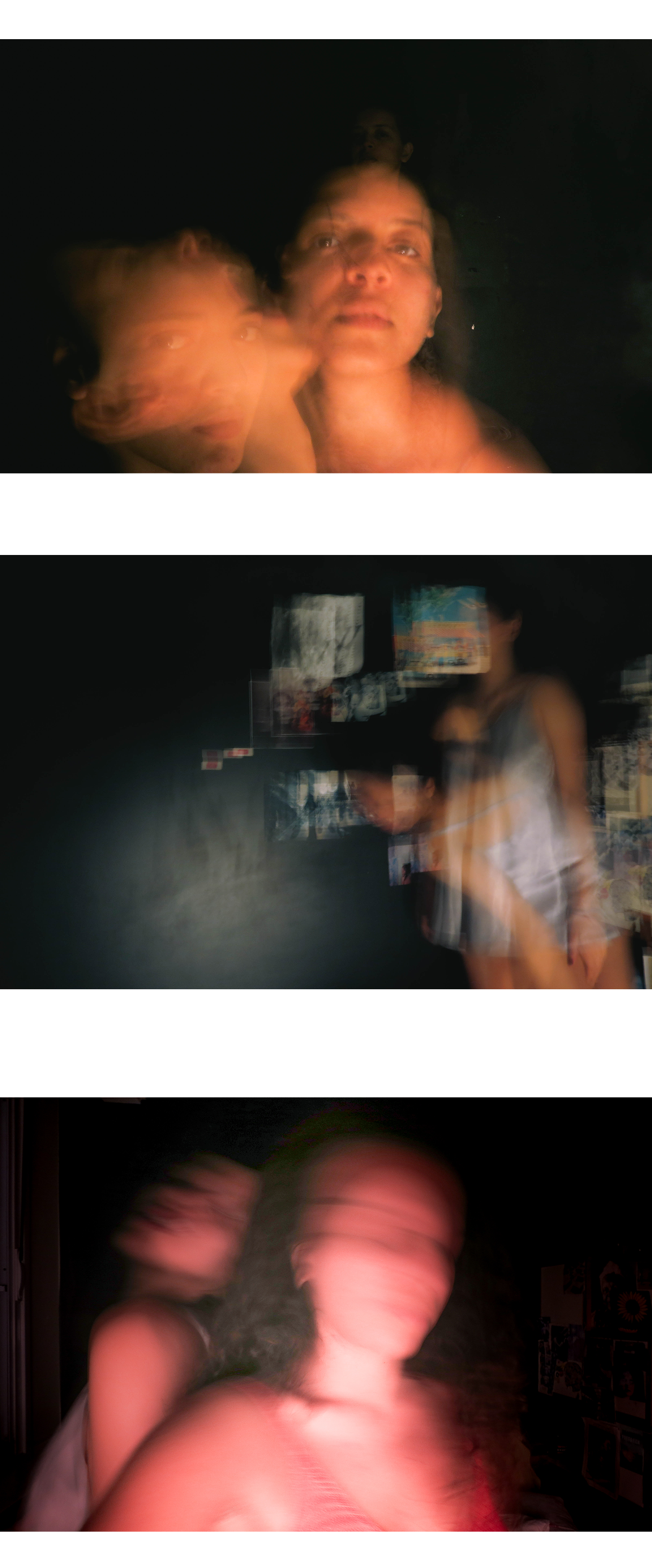

Enquanto escrevo esse texto, tenho feito uma montagem a partir de uma fotografia em dupla exposição que tirei de minha amiga Ana Rocha. A criação dessa imagem ainda está em processo. Tenho recorrido à ela quando sinto meu corpo travando na escrita desse texto.

imagem ainda sem nome,

fotografia em dupla exposição de filme 35mm e intervenções digitais

imagem ainda sem nome,

fotografia em dupla exposição de filme 35mm e intervenções digitais

Imagens escritas

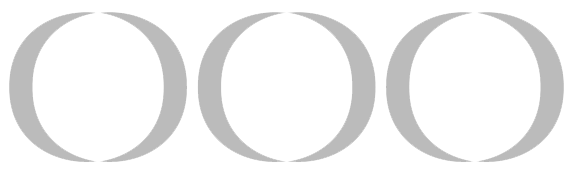

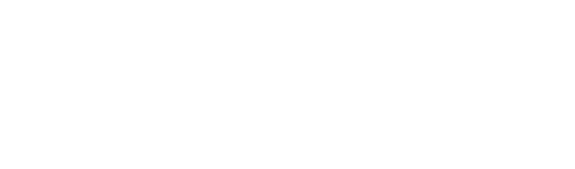

Estas foram as primeiras imagens que eu produzi no contexto pandêmico. É um ensaio chamado “Aurora de uma noite sem fim” (2021), que fiz em colaboração com minha irmã Carmen Zilveti. Acredito que elas traduzem um pouco das coisas que experienciei e que ainda estão no lugar do inominável. De certa forma, elas também são texto.

Leia outros textos

Leia outros textos