Foram os ruídos

por Ana Júlia Silvino | Thu Jun 23 2022 17:16:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Para fazer esse movimento cartográfico em relação à memória e história dos fatores que me fizeram trilhar até a crítica de cinema, é preciso destacar que o meu projeto de crítica é um projeto musical. A potencialidade subjetiva entre o ouvir e o ver tem me motivado ao encontro com os filmes a partir de fundamentos que não advêm apenas dos estudos cinematográficos. Não assumo o lugar de alguém que entende profundamente das teorias do som, da música e de seus sentidos. No entanto, acredito que o cinema e a música se engendram profundamente. Refletindo sobre minha trajetória, consigo perceber nuances que explicitam essa necessidade de traçar associações livres entre ambas linguagens.

Decido, então, compor um álbum duplo: uma transa entre as duas coisas.

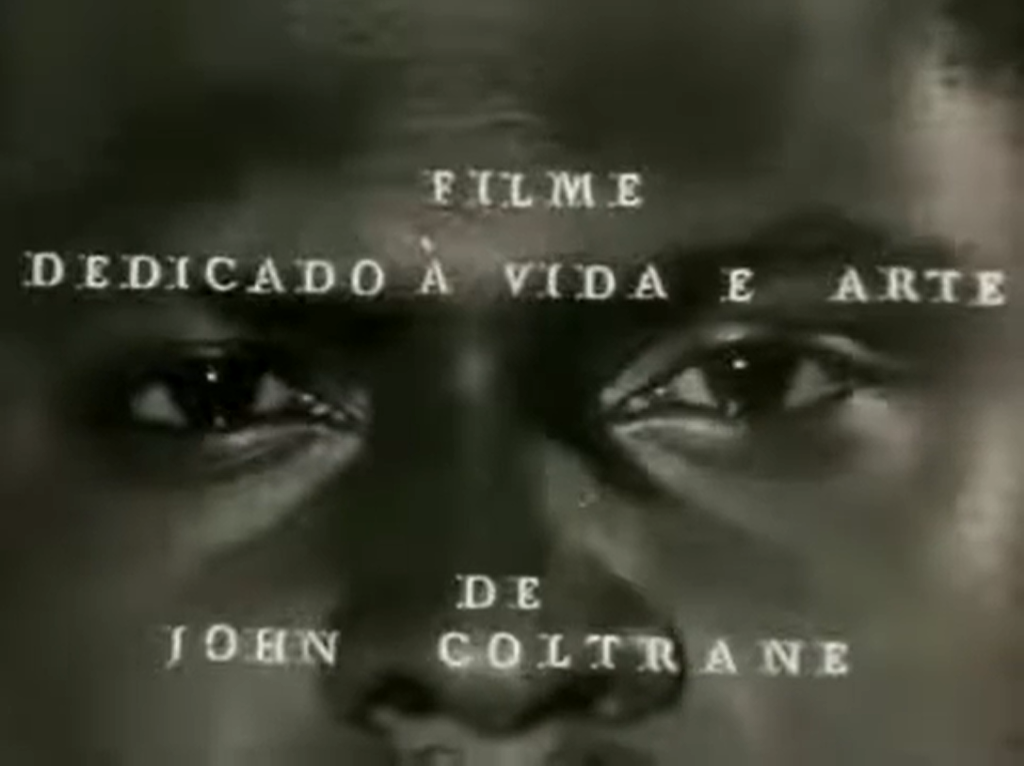

Frame de Alma no Olho (Zózimo Bulbul, 1973)

Frame de Alma no Olho (Zózimo Bulbul, 1973)

LADO A

“A memória cultural, obviamente um conceito subjetivo, parece ser

conectado com formas culturais - no caso presente, música, onde

a ‘memória’ dirige a música e a música dirige a memória.”

Samuel A. Floyd, Jr., O Poder da Música Negra

2.15

Três dos meus textos mais recentes acerca do cinema trabalham o fluir constante da música, o entrelaçamento de seções sucessivas na montagem cinematográfica, a ideia de álbum-musical-visual e o improviso na composição rítmica. Em “Rascunhos Ruidosos: O cinema de Paula Gaitán” (Verberenas) escrevo sobre a desconfiança no ouvido - jogando com o ditado bíblico: é preciso “ver pra crer” - e a impossibilidade da mediação corpórea do som em dois filmes da diretora: Noite (2015) e Sutis Interferências (2016). No texto “O cine-sample de Lincoln Péricles” (Revista Cinética) escrevi uma análise comparativa entre a montagem em Aluguel - O filme (2015) e Ruim é ter que trabalhar (2014) e a lógica do beatmaking - a criação de batidas musicais - como dinâmica de produção cinematográfica. Por fim, ao lado de Bernardo Oliveira, produzimos um texto a partir de Summer of Soul (QuestLove, 2021), destacando a montagem como uma profusão de flows particulares e expressão sonora e rítmica do pensamento negro.

Começo destacando os três textos para confabular sobre essa trajetória porque acredito que as ideias que comecei a desenvolver nesses escritos traduzem as visões que tenho compartilhado sobre o cinema. Inverto a linha do tempo por que é agora que escrevo. Ninguém da minha família trabalha com arte ou escrita. Não posso dizer que assisti algum filme de Robert Bresson, Andrei Tarkovski, Jean-Luc Godard ou Luís Buñuel na infância e me apaixonei profundamente ao ponto de querer fazer cinema. Na verdade, quando criança, eu nem tinha o hábito de burlar o horário de dormir para ver filmes na TV.

3.35

Um dos meus primeiros momentos de catarse com o cinema foi mediado pela música. Lembro quando assisti The Song Remains The Same (Peter Clifton e Joe Massot, 1976), um documentário/filme-concerto sobre o show do Led Zeppelin no Madison Square Garden, em 1973, que foi escorraçado pela crítica de cinema da época. Joe Massot foi contratado para o registro dos shows realizados pela banda no Madison Square Garden, mas, aparentemente, uma quantidade considerável foi filmada no Three Rivers Stadium, em Pittsburgh, durante um outro show da banda no mesmo período. A montagem final uniu as imagens gravadas nessas diferentes arenas e algumas cenas ficcionais - que são uma espécie de Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (Terry Gilliam e Terry Jones, 1975), só que se levando a sério demais. O curioso é que a produção fez a banda repetir o figurino e falseou que os quatro concertos (três em NY e um em Pittsburgh) eram, na verdade, um só. A cadência rítmica improvisada da maior banda dos anos 1970 garantiu o groove daquelas imagens soltas e a montagem que não deveria funcionar, funcionou.

Frame de The Song Remains The Same (Peter Clifton e Joe Massot, 1976)

Frame de The Song Remains The Same (Peter Clifton e Joe Massot, 1976)

Senti que, no filme, havia um interesse em construir imageticamente a estranheza das composições da banda e as diretrizes estéticas do improviso. De certa maneira, os cortes e as sobreposições entre imagens pareciam almejar um leitmotiv poético, assim como os gemidos intermitentes de Robert Plant - “babe, babe, babe, babe, babe”. Contudo, para além dos efeitos visuais brilhantemente cringes e impróprios, o que mais me intrigava era a trapaça de filmar quatro shows e vender como um só. Pensando na Ana Júlia do passado, com o olhar e audição de agora, sei que se tivesse tempo para elaborar sobre esse sentimento e se tivesse o mínimo de bagagem de estudos cinematográficos diria algo como:

“música é montagem, mas esse tal de montador é um trapaceiro"

3.35

Gosto de pensar que escrever sobre cinema é dialogar com a trapaça. Entretanto, tendo em vista que ele existe para além dele mesmo, escrever sobre cinema é também encontrar brechas para trapacear.

Assim, formulo algumas perguntas que me instigam:

* É possível encontrar nas obras cinematográficas vestígios de uma articulação anterior ao cinema, para tentar ler aquilo que as obras nos dão a ver?

* É possível pensar a montagem como composição musical?

2.45

Fabular sobre essas e tantas outras possibilidades me fizeram ter dúvidas sobre qual caminho seguir. Primeiro, pensei em ser montadora. Mas, na universidade, as aulas práticas do curso de Rádio, TV e Internet me motivaram pouco, ou quase nada, a querer trabalhar nas áreas técnicas do cinema. O sonho de ser montadora desapareceu em um piscar de olhos. Em contrapartida, consegui, ainda no primeiro período da graduação, uma bolsa de iniciação científica no Programa de Educação Tutorial (PET) da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). E, diante da possibilidade de responder algumas de muitas das minhas perguntas pela pesquisa, imediatamente entendi que esse era um caminho a seguir.

LADO B

“Quero uma palavra vazia que eu possa preencher.”

Sylvie Blocher, Urban Camp (intervenção artística)

3.38

Nos primeiros anos da bolsa de iniciação científica, me dediquei a pesquisar acerca dos cinemas da África Francófona Subsaariana das décadas de 1960 e 1970, investigando o voiceover - um dos aspectos mais orais da enunciação cinematográfica - como ponto de intersecção entre as técnicas formais do cinema e a base material linguageira sobre a qual, primordialmente, textualiza-se os valores e os saberes transmitidos historicamente nas sociedades tradicionais africanas. Acredito que minha trajetória na crítica de cinema só começou porque antes estive dedicada a essa pesquisa.

Oficialmente, a minha relação com a crítica de cinema começou na oficina Análise de Estilos Cinematográficos, ofertada pela 14° Cine BH. Na formação, o exercício era tentar encontrar nas obras cinematográficas vestígios narrativos que trouxessem dimensões possíveis de leitura fílmica, para transformar, posteriormente, em texto crítico. Ao final dos três dias de imersão, todos os alunos e alunas precisavam escrever uma crítica sobre algum filme que estava sendo exibido na Mostra CineBH e os autores dos cinco “melhores textos” integrariam o Júri Jovem da 24° Mostra de Cinema de Tiradentes, que aconteceria no ano seguinte. Eu fui uma das selecionadas com um texto sobre o curta-metragem É bom te conhecer (Welket Bungué, 2020). O filme trabalha o voiceover como método de contação de histórias, relacionando-se com a tradição oral africana. Como eu já desenvolvia pesquisa sobre isso na universidade, o trabalho do Bungué evidentemente me chamou atenção, por propor novas formas africanizadas de escritas de si através do trabalho com o som.

Welket Bungué em É bom te conhecer (2020)

Welket Bungué em É bom te conhecer (2020)

2.38

Ao final da minha atuação no júri jovem, fui convidada para integrar a redação da Revista Cinética. Nas reuniões do grupo de estudos da revista, entendi que a minha metodologia de análise fílmica na crítica de cinema era a música. Naturalmente eu tinha um interesse pelas imagens ruidosas, por filmes que se estruturam pelo método do som, pela montagem rítmica, pela escassez. Pelos cinemas de arquivo, por olhar as imagens mais de perto, reler o que essas nos dão a ler. Filmes que ficcionalizam a partir de uma desordem estética - e de linguagem. No Brasil, narrar pelos ruídos é, quase sempre, uma resposta ao desmonte do audiovisual, à falta de recursos. No entanto, percebo que há uma nova onda de filmes que estão assumindo os ruídos das imagens como uma proposição ao cinema brasileiro contemporâneo, que precisa sempre se reinventar a partir do caos. Fiquei cerca de um ano na revista e entendi muito sobre o meu próprio projeto de crítica lá dentro, no entanto, sempre desejei alçar outros voos e ocupar lugares que unissem o amor pela sétima arte com uma estrutura transparente e com práticas políticas para além do cinema.

3.50

Ter saído da revista de forma brusca, sem ter tido outro lugar em mente para colaborar, me fez deixar a crítica de cinema em segundo plano por um tempo. Acabei focando todas as minhas energias na pesquisa acadêmica. De certa maneira, ela sempre esteve relacionada com as minhas atuações no campo do cinema. Ter feito parte, por exemplo, da organização do Cineclube Lumière e Cia, me instigou a trabalhar também com a curadoria. E, para mim, curadoria é, antes de tudo, pesquisa. No Cineclube, cada bolsista era responsável por fazer uma apresentação densa sobre um dos filmes selecionados para as mostras semestrais - que eram temáticas, mas as análises eram sempre focadas na forma dos filmes.

A curadoria que era pesquisa se tornou crítica que, por sua vez, se tornou pesquisa também. Para mim, sempre foi assim, as três coisas juntas.

As equivalências (ou complementaridade dessas atividades) muito me interessam.

Li uma vez, inclusive, em uma entrevista do Arthur Jafa para o Ross Simonini, da Believer Magazine, sobre uma possível equivalência cinematográfica das composições de artistas como John Coltrane, Miles Davis, Billie Holiday ou Jimi Hendrix. No entanto, discordo de Jafa quando ele diz que não conhecemos imageticamente nada que se assemelhe a isso. Quando penso no cinema negro brasileiro, me parece que a ideia de música negra - que Jafa chama, também, de valores negros - é o modus operandi dessas narrativas cinematográficas.

Pra mim, fica escurecido que a genialidade de um filme como Alma no Olho (Zózimo Bulbul, 1973) não está no suposto gesto inaugural de uma estética negra brasileira no audiovisual, mas na ideia poderosa e comprometida de que o cinema negro suscita imagens a partir da música negra. Suas formas ambíguas e essencialmente experimentais - por serem opositivas a uma narrativa hegemônica - reproduziram, inclusive, os limites demarcados e as hierarquias culturais às quais a música negra está submetida.

O jazz se tornou arte, música para os livros didáticos e as salas de aula, enquanto outras manifestações da música negra seguem à margem. A mesma coisa me parece ter acontecido com Alma no Olho, que, assim como o jazz, foi privilegiado como uma obra criteriosamente selecionada pelas instituições artísticas. E algumas perguntas seguem sem resposta: qual o papel, então, do discurso musical quando associado ao cinema? Ou, fazendo referência ao livro Race Music: Black Cultures from Bebop to Hip-Hop, de Guthrie P. Ramsey Jr: como a música marca ou artisticamente (re)inventa uma nação cinematográfica negra?

Acredito que a minha proposta de crítica tenha nascido de todos esses lugares, de todas as associações livres que insisti em construir durante esse percurso. Foram os ruídos: os filmes que eram mais composições que filmes, a montagem como essencialmente auto-engano, as ideias que só se constituem a partir do choque com outras ideias, a impropriedade como proposição. E, por fim, as perguntas ainda sem respostas.

Leia outros textos